生物无机与合成化学教育部重点实验室2013年度工作总结

|

主要研究方向: 方向一、生物无机化学与应用 |

|||

|

科研机构的主要研究人员一览表(可加行) |

|||

|

姓 名 |

年龄 |

职 称 |

从事研究方向 |

|

计亮年 |

78 |

教授 |

生物无机化学 |

|

毛宗万 |

50 |

教授 |

生物无机化学 |

|

巢 晖 |

42 |

教授 |

生物无机化学 |

|

王娇炳 |

34 |

教授 |

有机化学 |

|

高 峰 |

34 |

讲师 |

生物无机化学 |

|

谭彩萍 |

31 |

讲师 |

生物无机化学 |

|

刘高峰 |

37 |

副教授 |

生物无机化学 |

|

主要研究方向: 方向二、稀土光电材料合成与应用 |

|||

|

科研机构的主要研究人员一览表(可加行) |

|||

|

姓 名 |

年龄 |

职 称 |

从事研究方向 |

|

苏 锵 |

82 |

教授 |

稀土材料化学与物理 |

|

吴明娒 |

50 |

教授 |

无机纳米材料 |

|

童叶翔 |

50 |

教授 |

材料电化学 |

|

梁宏斌 |

48 |

教授 |

无机功能材料化学 |

|

王 静 |

37 |

副教授 |

稀土功能材料 |

|

李高仁 |

36 |

教授 |

物理化学 |

|

钟玖平 |

38 |

讲师 |

稀土功能材料 |

|

卢锡洪 |

28 |

讲师 |

材料电化学 |

|

主要研究方向: 方向三、无机-有机杂化材料合成化学与晶体工程 |

|||

|

科研机构的主要研究人员一览表(可加行) |

|||

|

姓 名 |

年龄 |

职 称 |

从事研究方向 |

|

陈小明 |

52 |

教授 |

功能配合物与超分子化学 |

|

童明良 |

46 |

教授 |

磁性簇合物与磁性配位聚合物 |

|

叶保辉 |

49 |

教授 |

功能配合物与超分子化学 |

|

张杰鹏 |

36 |

教授 |

功能配合物与超分子化学 |

|

倪兆平 |

34 |

副教授 |

功能配合物与超分子化学 |

|

张伟雄 |

32 |

副教授 |

功能配合物与超分子化学 |

|

贾建华 |

30 |

讲师 |

功能配合物与超分子化学 |

|

主要研究方向: |

||||

|

科研机构的主要研究人员一览表(可加行) |

||||

|

姓 名 |

年龄 |

职 称 |

从事研究方向 |

|

|

苏成勇 |

45 |

教授 |

配位(簇)聚合物分子晶体工程及其结构-功能调控 |

|

|

鲁统部 |

49 |

教授 |

化合物晶体工程及其应用 |

|

|

赵存元 |

51 |

教授 |

应用量子化学与纳米材料分子设计 |

|

|

匡代彬 |

38 |

教授 |

光电纳米材料与新型太阳电池 |

|

|

赵晓丹 |

33 |

教授 |

有机化学 |

|

|

姜隆 |

38 |

副教授 |

化合物晶体工程及其应用 |

|

|

潘梅 |

37 |

副教授 |

物理化学 |

|

突出的研究成果介绍:

方向一、生物无机化学与应用

我们的研究工作内容和研究成果主要包括(一)金属抗肿瘤药物设计。以特殊的核酸结构(如G-四链体DNA)以及肿瘤发生、发展的关键蛋白(主要包括DNA拓扑异构酶I和II、端粒酶和组蛋白去乙酰化酶和细胞周期素依赖性激酶)为靶点,设计并研究了系列金属钌、铂配合物的抗肿瘤作用机制;(二)金属配合物荧光探针。利用钌(II)多吡啶配合物丰富的光物理、光化学、电化学性质及稳定的八面体结构 。设计开发了能有效识别混合型的G四链体结构探针和新型细胞核荧光染料;(三)多功能纳米药物载体。围绕纳米载体材料的靶向化、药物控释及多功能化开展了系统研究,实现了药物的肿瘤靶向输送及智能控释,显著提高治疗效果;(四)超分子金属酶模型。通过无机-有机杂化合成双环糊精双金属超分子体系,探索出构建高效人工核酸酶的新途径;同时从理论上研究双金属配合物催化RNA骨架中磷酸酯键的反应机理,阐明中间体结合模式,澄清多年有关反应活性位点的争论。

(一)金属抗肿瘤药物设计

1、设计并成功获得一系列以G-四链体DNA为靶点、具有V形双核、三叉星形和扇形三核、四方形和十字形四核等新颖结构的多核铂配合物,筛选出部分有较高抗肿瘤活性的配合物,采用生物化学方法,揭示了它们抑制端粒酶活性、缩短端粒长度、损伤端粒DNA、不同于传统顺铂药物的作用机制。结果发表在Sci. Rep. 2013, 3, 2060, 1。

2、开展了以组蛋白脱乙酰基酶(HDACs)和细胞周期素依赖性激酶(CDKs)为靶点的新型金属抗肿瘤药物研究。通过在发光金属钌配合物的配位环境中引入靶向HDACs及CDKs的基团,我们合成了系列具有优异抗肿瘤活性和新颖作用机制的金属钌抗肿瘤化合物,研究结果为设计新型金属基多功能诊疗一体化药物奠定了一定的理论基础。结果发表在Chem. Eur. J. 2013, 19, 10061和Chem. Eur. J. 2013, 19, 12152。

3、发现钌配合物竞争结合底物DNA,能有效抑制拓扑异构酶和端粒酶(抗肿瘤药物研究的重要作用靶点),其中部分化合物对TopoI和TopoII的抑制IC50小于1 mM,优于常见的有机拓扑异构酶抑制剂如喜树碱、阿霉素等。为寻找高效、广谱、低毒、持续时间长的新一代非铂类抗癌金属药物提供了新途径。结果发表在Dalton Trans. 42 (2013) 4386。

(二)金属配合物荧光探针

1、提出DNA荧光识别新途径,利用环境介质极性影响配合物荧光的特性,创造出多个生理环境中高灵敏、具有DNA“分子光开关”性能的配合物,在此基础上设计开发了系列生物活性分子识别探针和细胞内荧光示踪试剂。结果发表在Chem. Commun., 49 (2013) 810; Chem. Commun., 49 (2013) 2040; Chem. Commun., 49 (2013) 11095; Chem. Sci., 4 (2013) 4426; Chem. Eur. J., 19 (2013) 15494; Biomaterials, 35 (2014), 2。

(三)多功能纳米药物载体

通过超分子组装,发展了一类生物相容性好、多功能、可视化的量子点-环糊精杂化生物材料,实现了对siRNA基因药物和化学药物的联合运载,并进一步靶向化,获得了优良的抗肿瘤联合治疗效果,同时也可用于肿瘤治疗的实时检测探针。结果发表在Int. J. Nanomed., 2013, 8, 2101。

(四)超分子金属酶模型

系统设计、合成了具有单核金属、双核金属和无金属桥连基团的环糊精二聚体,研究了其作为金属水解酶的催化性质和作用机理;获得了具有较高催化活性和选择性的超分子金属酶水解酶模型物,实现了对金属酶活性中心、微环境及亚稳定态结构的同时模拟,揭示了天然金属酶第一、二配位环境的协同催化机制,为设计、开发催化性质更出色的人工酶催化剂提供理论指引。结合前期工作基础,我们对环糊精构建人工金属酶的研究成果做了系统总结,受邀撰写了一篇题为“构建具有功能性第二配位环境的金属酶模型物”的论文,概观了国内外相关领域的最新进展。该论文已发表在化学类顶级综述刊物之一Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8360。

方向二、稀土光电材料合成与应用

2013年度, 本方向围绕节能与新能源战略新兴产业需求,在稀土体材和微纳米光电功能材料合成、结构、形貌、发光以及光催化与和储能性质等方面开展了系统研究,具体研究进展和取得的研究成果如下:

1、在节能照明领域,研制出兼具荧光功能和封装功能的新型稀土荧光玻璃,与商业材料相比,具有高透光率、高热导性能和低光衰特性,提出了面向未来通用大功率照明应用的高效稀土荧光材料的新设计思路;相关成果已获申请国际PCT专利和中国发明专利各1项;

2、在新能源太阳能电池领域,发展了2种上转换型稀土光转换材料的新合成方法(离子注入法和原位离子交换法)具有合成条件温和、工艺简单特点,发现了离子注入可以大幅度增强Yb3+/Er3+的上转换发光,为制备硅基太阳电池用高效光谱转换材料,提供了新方法,阐明了高效增效机理;相关成果发表在Cryst. Growth Des.、Eur. J. Inorg. Chem.等国际重要学术刊物上,同时已获授权中国发明专利2项,申请中国发明专利2项。

3、在新型无损测温领域,研制出新型稀土钛酸盐材料,发现该材料在不同温度下,有发射光色在宽色域范围可调的特性,报道了其在光谱测温方面的潜在应用,阐明了其结构、光色与温度之间的构效关系。相关成果发表在J. Phys. Chem. C等国际重要学术刊物上。

4、在储能材料领域,针对金属基能源材料存在的问题,沿着柔性高容量储能材料设计→微观结构分析和调制→储能性能优化→储能器件应用研究的主线,系统开展过渡金属基纳米阵列复合新型储能材料和电催化的基础科学问题研究。相关成果分别发表在Nature Commun.,Adv. Mater.,Nano Lett.,J. Am. Chem. Soc.,NPG Asia Materials等国际重要学术刊物上。

5、在太阳能光电化学电池领域,以半导体光电极和光分解催化剂的制备、表征与光电及光催化性能研究为主要研究内容,通过各种测试技术和光电化学、光分解制氢研究手段,对ZnO,CeO2等纳米材料光阳极的制备、形成机理和光电、光催化性能进行了较系统的研究。相关成果分别发表在Nano Lett.,Green Chem., J. Mater. Chem. A, Nanoscale,, Scientific Reports等国际重要学术刊物上。

|

|

|

|

|

Nature Commun., 2013, 4, 1894. |

Adv. Mater., 2013, 25, 267-272. |

J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 10703–10709. |

Green Chem., 2013, 15, 2434–2440. |

方向三、无机-有机杂化材料合成化学与晶体工程

(一)配位聚合物多孔材料研究

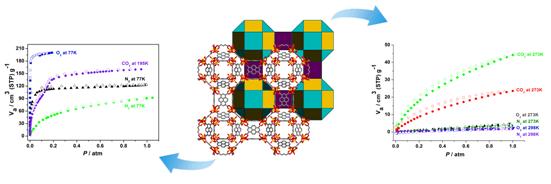

1. 智能响应型柔性多孔框架。在前期基于氧心三核M3O(RCOO)6L3簇用作三帽三棱柱构型的9连接节点和线形有机配体合成系列单一节点9连接网络的基础上(Angew. Chem. 2009; Nat. Commun. 2012),引入三角形配体,合成了一例高度柔性的(3,9)-连接双节点柔性多孔框架,对不同的溶剂可以产生大小不一的形变,最大可达121%。而且,可以通过溶剂改变该晶态材料的热胀冷缩率,最大可达400 x 10-6 K-1(Chem. Sci. 2013, 4, 1539)。为了让客体调控更可靠,又设计合成了一例柔性超微孔框架,可以选择性识别客体的热运动,产生剧烈的相变,并用单晶结构分析和固体核磁技术直接观察到客体为止和运动的变化(Nat. Commun. 2013, 4, 2534)。

2. 高效氧气传感材料。在前期具有多功能溶剂传感的柔性荧光多孔框架的基础上(Chem. Sci. 2011),通过微量掺杂贵金属Ru(II),获得了系列对氧气敏感的磷光多孔材料。通过控制掺杂量,可以影响框架的扭曲程度,从而改变磷光发色团的荧光寿命并改变其对氧气的传感效率,具有灵敏度高而且贵金属用量少的优点(Chem. Commun. 2013, 49, 6864)。为了进一步减少贵金属用量,探讨了非贵金属荧光多孔框架对氧气的传感性能,利用Zn(II)离子、胺基对苯二甲酸和联吡唑合成了一例高度多孔而且稳定的新型荧光框架。实验表明,该材料的荧光能被一个大气压的氧气淬灭97.6%,远超过之前配位多孔框架的性能(Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13429; Hot Paper)。

3. 选择性吸附材料用于微型分析化学器件。利用Zn(II)离子和甲基吡唑苯甲酸配体合成了一例具有规则一维孔道的三维多孔框架,其孔表面的Zn(II)离子被甲基覆盖,只暴露出部分羧基氧原子。利用原位生长法在不锈钢丝上生长了一层均匀、孔道朝外的薄膜,可用于固相微萃取(SPME)应用,具有从复杂环境中选择性吸附苯系物的性质,性能远高于商用高分子材料(Chem. Sci. 2013, 4, 351)。

4. 高效二氧化碳捕获材料。提高吸附二氧化碳的活性位点的浓度是获得优异二氧化碳捕获材料的关键。利用Cu(II)离子和苯并双咪唑配体合成了一例具有高浓度Cu2(OH)2平面双核节点的多孔框架,期中的Cu(II)离子具有平面四边形配位,剩余的两个配位不饱和点都可以和二氧化碳作用,从而产生极强的吸附(Chem. Commun. 2013, 49, 11728; Front Cover)。

(二)磁性簇合物与有机框架化合物:

基于分子设计,组装出系列高性能单分子磁体、磁制冷材料和自旋转换材料。

1)利用4f离子超强的磁各向异性,通过理论预测和精心分子设计,合成出首例D5h对称性单离子磁体,其自旋翻转能垒高达439 K,磁阻塞温度也达到11 K (Chem. Sci. 2013, 4, 3310,被Nature Commun.等整段引用评价);进一步引入CoII/NiII/FeII离子,组装出3d-4f单分子磁体TM2Dy(TM = Fe、Co和Ni),其自旋翻转能垒分别为486 K、535 K和437 K,将第二代单分子磁体的性能提高了近3倍(审稿中);制备出集发白光、铁电和手性的多功能单分子磁体(Chem. Eur. J. 2013, 19, 8769)。借助量子化学从头算方法对其磁各向异性来源进行了深入系统的实验与理论研究。

2)继续发现磁热效应显著的超低温磁制冷材料。一锰(II)化合物的磁热效应再次刷新了记录(-∆Sm 60.3 JK-1kg-1)(Chem. Eur. J. 2013, 排版中);利用原位配体反应发展了磁制冷材料的制备方法(Chem. Eur. J. 2013, 19, 8769,被选为封面论文,并被ChemistryViews网站以“One-Pot Route to Magnetic Refrigerants(一锅法制备磁制冷剂)”为题作了亮点介绍)。

3)提出引入活性客体来调控微孔体系自旋转换性能的策略,组装出首例化学活性客体刺激响应的自旋转换材料(Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1198)。

以上成果共发表1篇Angew. Chem.,1篇Chem. Sci.,4篇Chem. Commun..,5篇Chem. Eur. J.等影响因子5以上论文共11篇,其他影响因子3以上论文6篇。申请国家发明专利3项(已公开)。

方向四、金属配合物结构与理论化学

本方向本年度重点开展了新型多孔金属超分子配合物材料的组装与吸附识别、催化及反应机理等研究,同时开展了染料敏化和量子点敏化太阳能电池、药物晶型等研究。具体进展如下:

(一)新型多孔超分子材料的组装与吸附识别性能研究

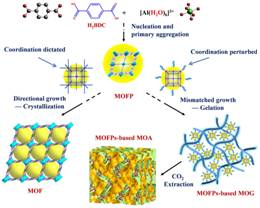

1、借鉴长程有序的MOF晶体模型提出金属-有机凝胶的“短程有序骨架模型”思想,开展了系列金属-有机凝胶的异金属自组装、形貌调节,特别是自负载、后修饰催化行为和多孔吸附行为的研究,并在2013年4月30日出版的国际知名学术刊物《自然-通讯》(Nature Communications)上,发表了关于超轻多级孔固体材料研究的最新成果——微介孔金属-有机气凝胶的通用合成方法。

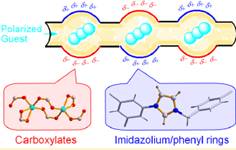

2、利用电荷分离型配体构筑了具有电荷分离特性的金属-有机框架,其一维孔洞表面的电荷分离特性造成对CO2的迟滞吸附行为;同时孔道内的微量Cl-离子对吸附行为也存在调控作用。相关结果发表在 Inorg. Chem. 2013, 52, 4198−4204。

3、利用大环镍配合物与三苯甲酸基胺反应获得了具有封闭结构的一维纳米管,有意思的是,每个封闭的纳米管与四个相邻的纳米管通过机械互锁构筑了首个从1D®3D结构的具有五重互锁和动态结构的多孔金属有机框架材料。该多孔金属有机框架材料孔道中的课题分子失去后其框架发生收缩,该收缩的框架材料对二氧化碳具有选择性吸附作用,并显示了对二氧化碳的动态吸附行为。研究结果发表在Chem Commun., 2013, 49, 1820-1822。

4、利用镁离子与苾四酸反应构筑了一个含有大空腔纳米笼(2.3 nm)的多孔配位聚合物,该多孔配位聚合物显示了对二氧化碳的选择性吸附行为。研究结果发表在Chem Commun., 2013, 49, 1753-1755。

5、利用三亚苯均苯三酸配体与三核镉金属簇作用构筑了一个含纳米笼和具有三维纳米通道的有机金属框架材料,该材料纳米笼中的二甲胺阳离子可被甲基紫晶阳离子交换。交换后的多孔材料显示了热致和光致变色行为,在加热、紫外和X-光照的情况下,该材料从黄色(未脱溶剂)或橙色(脱溶剂)变为黑色。特别地,该黑色的材料在暴露在空气中5秒钟内即变回黄色或橙色,显示了对氧气分子的快速传感行为。采用ESR、XPS、UV-Vis等对其变色机理进行了研究。研究结果发表在Chem Commun., 2013, 49, 7711-7713.

6、利用三亚苯均苯三酸配体与稀土铽构筑了含一维通道的三维有机金属框架材料,该材料具有很高的热稳定性,变温粉末测试结果表明其框架可稳定至500度以上。该多孔金属有机框架材料对醇分子显示出动态吸附行为,并对含硝基的芳香类爆炸物具有选择性荧光响应。研究结果发表在Chem Commun., 2013, 49,11113-11115.

7、利用手性樟脑磺酸镉与二咪唑桥连配体作用构筑了具有二维结构的单手性层状结构。研究发现含有l- 和d-樟脑磺酸配体的二维手性金属有机框架材料分别对外消旋中的R-和S-苯乙醇有选择性分离作用,其ee值为80%。晶体结构研究表明,手性苯乙醇位于二维手性层之间的空隙中。研究结果发表在Inorg. Chem., 2013, 52, 11694-11696.

8、利用氢键连接的Cu(II)配位分子环构成的多孔框架结构,进行了不同种类碘吸附性能的研究,结果表明,I-, I3-和I2在水溶液中以离子交换方式进入晶体孔道,并在有机溶剂中可逆脱除。结果发表在J. Mater. Chem. A, 2013,1, 8575。

(二)金属-有机配合物的催化、光电性能研究及理论计算

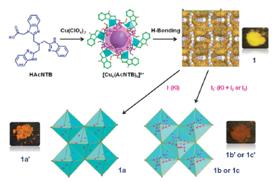

1、利用一系列[CuI4L4]4+型纳米分子笼进行了烃类的氧化催化研究,证明了位于笼状分子顶点处的CuI还原活性离子赋予了分子笼潜在的催化活性。虽然催化反应发生在笼外的CuI活性位点上,但其催化活性却受到笼内客体分子的调控作用。通过改变客体分子的大小和形状,配位分子笼的溶液稳定性和还原活性受到调节,从而影响其催化性能。由此建立了一种基于配位分子笼的新型主-客体可调控超分子催化模型。结果发表在ACS Catalysis, 2013, 3, 1-9。

2、利用刚性三角架配体benzene-1,3,5-triyl triisonicotinate (BTTP4)和CuI,合成了多孔MOF材料Cu2I2(BTTP4),并被用来高效异相催化磺酰叠氮、炔和胺的三元偶联反应,从而得到具有高化学选择性的重要脒类有机化合物。该MOF材料独特的结构特征:(1)孔表面上同时具有还原活性和配位不饱和性的CuI离子、(2)由刚性含N三脚架配体包围的大小适宜的孔道尺寸,(3)对于芳香客体分子的优先选择性,以及(4)除去客体分子后的孔洞刚性,使得该催化剂材料具有独特的异相催化配体加速效应,形状选择性和可循环利用性,从而为MOF材料的应用拓展了新的方向。结果发表在ChemCatChem 2013, 5, 3131-3138; Inorg. Chem, 52, 15, 9053-9059。

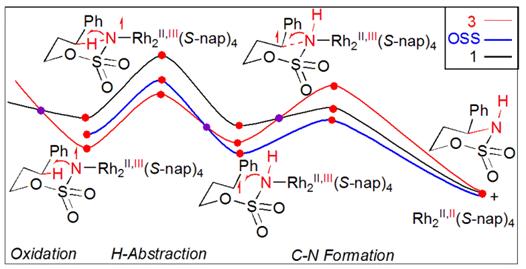

3、鉴于双铑氮宾反应机理尚存在争议并且实验难以分辨, 利用密度泛函理论方法研究双铑氮宾不对称催化C-H键氮加入反应。结果表明,双铑催化剂配体电子效应对反应机理有重大影响,并且系间窜越在不同态(closed-shell singlet, open-shell singlet and triplet)之间转变起着关键作用。反应主要涉及RhII-RhII氧化成RhII-RhIII,H转移和C-N键生成。H转移和C-N键生成在醋酸根配体时协同进行,而在酰胺根配体时分步进行。对映选择性结果(ee计算94.2%和ee实验92.0%)表明C-N键生成在分步机理中对对映选择性取决定性作用。该工作很好的解决了双铑氮宾反应机理争议问题,并于最近发表于J. Org. Chem. 2013, 78, 12460−12468。

4、利用含有二噻吩乙烯配体的开闭环和变色特性,与金属配位形成配位聚合物晶核,进一步通过控制温度和溶剂条件,形成以配位聚合物晶核为结构基元凝胶,并利用配体的开闭环性质与金属中心的发光性能,得到新型光响应材料。(Adv. Mater., 2013, DOI: 10.1002/adma.201304404)

5、合成了含蒽环的大环双核锌配合物,研究发现该配合物对ATP和ADP具有选择性识别作用,在生理pH值下加入ATP和ADP后,其荧光分别增加了70和80倍,可用于活细胞中对ATP和ADP的荧光成像,AMP和其他阴离子与上述大环双核锌配合物没有相互作用,不影响对ATP和ADP的检测。通过pH电位滴定、核磁共振磷谱、以及量化计算等对主客体的识别作用进行了详细研究。研究结果发表在Inorg. Chem., 2013, 52, 4873-4879.

(三)染料敏化及量子点敏化太阳能电池研究

一维纳米阵列具有优异的电子传输和光散射性能,在光电转换中具有重要的应用。我们利用水热法在透明导电基底上合成了长的纳米线树干和短的纳米棒分支组成的锐钛矿二氧化钛纳米阵列,在染料敏化太阳能电池方面显示出了较好的光电转换效率(Sci. Rep, 2013,3, 1352; 2013,3, 1892)。并通过多步水热合成,在导电玻璃上合成了超长(47 微米)的锐钛矿二氧化钛纳米线阵列,其光电转换效率达到9.4%(Energy Environ. Sci, 2013 in press)。另外,关于大孔结构光阳极材料,柔性染料敏化太阳能电池等的研究也取得了较好的光电转换效率,相关结果发表在Nanoscale, 2013, 5, 5940; 2013, 5,4362。

(四)药物晶型研究

1、瓜环包结提高氨苯蝶啶的水溶性和生物利用度

目前市场上用于提高药物水溶性的小分子药物载体主要是羟丙基-贝塔-环糊精,不但品种单一,而且羟丙基-贝塔-环糊精还具有肾毒性,因此,开发新的能够提高药物水溶性的小分子药物载体具有重要的意义。近年来研究发现,瓜环[7]大环配体的疏水空腔与羟丙基-贝塔-环糊精类似,具有较好的水溶性,而且毒理实验结果表明瓜环[7]属于无毒性物质,是比羟丙基-贝塔-环糊精更好的小分子药物载体,极具开发价值。我们研究了瓜环[7]对难溶性药物氨苯蝶啶的包结作用,对其结构、增溶和药物输送的药动学进行了研究。晶体结构研究表明,氨苯蝶啶的苯环可插入到瓜环[7]的空腔中形成1:1的包结物。通过核磁滴定测定了形成包结物的稳定常数。生成氨苯蝶啶-瓜环[7]包结物后,氨苯蝶啶的水溶性得到提高。大鼠药动学研究结果表明,生成包结物后,氨苯蝶啶的生物利用度提高的2.8倍,t1/2时间从1.42小时延长到2.61小时,表明形成包结物后,具有一定的缓释作用。研究成果发表在美国Mol. Pharm., 2013, 10,4698-4705杂志上。

2、通过形成药物共晶(盐)提高非那吡啶的水溶性

非那吡啶是用于治疗尿路感染引起的消炎止痛药物,但其溶解性极低,仅为0.02 mg/mL,属于BCS II类药物。为改善其溶解度,临床上以其盐酸盐的形式给药,但以最大剂量200 mg给药,其血药浓度也仅为60-70纳克/mL,表明非那吡啶盐酸盐在体内吸收很差。为了改善其低的溶解性,我们通过自组装的方式合成了非那吡啶与水杨酸形成的无水盐的二种多晶型及一种盐的水合物。溶出曲线实验结果表明,形成非那吡啶盐后,其溶解度比非那吡啶本身增加了4-6倍。DVS测定结果表明同时,形成非那吡啶水杨酸盐后,其吸湿性同非那吡啶和非那吡啶盐酸盐相比得到明显改善。研究结果发表在CrystEngComm, 2013, 15, 7852-7855杂志上。

3、通过药物共晶方法提高曲尼司特水溶性和光稳定性

曲尼司特是1982年由Kissei药品工业株式会社(日本)研发上市,是一种抗变态反应药物,临床上主要预防和治疗过敏性鼻炎、过敏性哮喘、特应性皮炎和荨麻疹等。曲尼司特具有很好的治疗效果,但其溶解度较小,水中溶解度大约为14.5 mg/mL,在pH 1.2 HCl溶液中的溶解度为0.7 mg/mL,导致曲尼司特每日服药量较大,为300 mg/天。除此之外,曲尼司特结构中存在对光不稳定的肉桂酰胺基团,在光照下会发生异构作用和二聚作用,产生副产物,从而导致生物利用度降低。目前,通过制备曲尼司特固体分散体和加入紫外吸收剂等方法提高曲尼司特水溶性和光稳定性的研究已有报道,但至今还没有通过药物共晶改善曲尼司特性质的相关文献报道。本课题通过对曲尼司特的构象、官能团以及包含的氢键给体和受体数目,以及氢键位置等进行分析,发现含酰胺基团的共晶配体能够与曲尼司特形成较强氢键,因此研究了系列含酰胺基团的共晶试剂与曲尼司特的相互作用。通过混悬、挥发等合成技术,成功制备了曲尼司特与尿素、烟酰胺的共晶,以及曲尼司特与胞嘧啶的盐型。形成共晶及盐后,在pH6.8磷酸缓冲液中的最大粉末溶解度是曲尼司特原料药的1.6-2.0倍。光照实验的结果表明共晶及盐后,曲尼司特的光稳定性也有较大改善。研究结果发表在Cryst. Growth Des, 2013, 13, 3546-3553.

药物渗透性是制约药物生物利用度的重要因素。目前增加药物渗透性的方法主要是制备成渗透性较好的前药,或加入增溶剂或表面活性剂等方法。我们首次采用药物共晶的方法尝试增加BCS III类药物(高水溶性、低渗透性药物)阿昔洛韦的渗透性。阿昔洛韦为一种合成的嘌呤核苷类似物。主要用于单纯疱疹病毒所致的各种感染,可用于初发或复发性皮肤、粘膜,外生殖器感染及免疫缺陷者发生的HSV感染。为治疗HSV脑炎的首选药物,减少发病率及降低死亡率均优于阿糖腺苷。还可用于带状疱疹,EB病毒,及免疫缺陷者并发水痘等感染。局部仅用于皮肤,阿昔洛韦由于渗透性差导致皮肤吸收较少。我们通过晶体工程策略合成了阿昔洛韦与马来酸形成的盐,及阿昔洛韦与富马酸和戊二酸形成的共晶,对其结构和水溶性及渗透性进行了研究。结果表明阿昔洛韦与富马酸和戊二酸形成共晶后其水溶性和皮肤渗透性均得到提高。而阿昔洛韦与马来酸形成的盐其水溶性得到提高,但渗透性同阿昔洛韦本身相比反而下降,表明API形成盐后不利于渗透性提高。研究成果发表在CrystEngComm, 2013, 15, 6457-6460.

国内外学术交流情况:

1、主办会议情况

2013年共承办二次国际会议:

(1)2013年12月11-14日,成功举办“International Symposium on MOF and Related Open Framework Materials”,来自中、英、美、日等多国的近50位学者围绕多孔金属有机骨架的设计、创新的合成和组装策略、结构表征与分析、独特的性质与潜在应用方向等主题做了精彩的学术报告。

(2)2013年12月3-6日,“第12届国际应用生物无机化学学术研讨会(12th ISABC)”在广州召开,来自全世界 22个国家和地区的252位专家参会。在为期4天的会议中,2004年诺贝尔化学奖获得者Aaron Ciechanove教授、中国科学院院士江雷教授、法国科学院院士Bernard Meunier教授,美国伊利诺伊大学香槟分校Yi Lu教授、德国美因茨大学Werner Müller教授、韩国梨花女子大学E Wonwoo Nam教授,英国沃里克大学Peter J. Sadler教授分别作了做大会报告。此外,还有163篇论文在会上展示,其中特邀报告15篇,邀请报告35 篇,口头报告32 篇,墙报 81 篇。与会学者通过不同的方式进行充分的交流。

2、出访及合作交流情况

(1)毛宗万教授与美国南加州大学(University of Southern California,USA)化学系助理教授Peter Z. QIN合作申请一项2014年国家自然科学“海外及港澳学者合作研究基金项目”。

(2)与美国休斯敦循道卫理医院研究所(The Methodist Hospital Research Institute,USA)Haifa Shen助理教授联合培养博士生沈建良,预计2014年6月毕业。

(3)段镶锋教授(University of California, Los Angeles(USA))2013年7月8日来访并进行学术讲座及交流。

(4)John H. Dawson教授(University of South Carolina (USA); Eidtor of Journal of Inorganic Biochemistry)于2013年9月来访并进行学术报告及交流。

(5)毛宗万教授、巢晖教授2013年3月11-13日参加在乌拉圭(Uruguay)举行的12th International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine并做墙报展讲。

(6)许翠霞(博士生)于2013年7月1-4日参加在新加坡(Singapore)举行的4th International Meeting on G-quadruplex Nucleic Acids并做墙报展讲。

重点实验室成员在包括“第二届长余辉与光激励荧光材料国际研讨会”、“2013年国际荧光材料学术研讨会”和“第4届国际先进光谱和光学材料研讨会”等国际学术会议上做大会报告1次,邀请报告4 次,国内会议上做报告5次。

吴明娒十二月访问了台湾,分别在台湾大学、清华大学和成功大学,作了:The Growth of Complex Nanostructure Arrays的学术报告。

为企业拓展稀土产品的精深加工应用和提高稀土产品的附加值等提供技术支撑和服务,继续与中山市古镇镇生产力促进中心合作,建立广东省“半导体照明稀土新材料”院士工作站,开展稀土荧光材料的研制及其在白光LED灯具和灯饰的技术开发和合作研究;与江门科恒股份有限公司合作,实现了白光LED稀土荧光粉的规模化生产;与江西省赣州虔东稀土集团股份有限公司合作,开展了稀土闪烁晶体生长;在国星光电、江门科恒以及广州半导体所设有特派员。

2013年8月,被授予“光稀土战略性基础公共技术平台”,建设“广州光谷”光稀土产业公共服务平台;

与广东省工业技术研究院稀有金属研究所合作联合承担科研项目。与江门科恒股份有限公司,广州金凯新材料有限公司合作培养工程硕士两名。

1. 2013-05-13, MOF Symposium Shanghai 2013(国际), 上海,邀请报告“Functional Porous Metal Azolate Frameworks”

2. 2013-06-13 Japan-China Joint Coordination Chemistry Symposium for Young Scientists,日本冈崎,邀请报告“Functional Porous Metal Azolate Frameworks”

3. 2013-07-28第七届全国配位化学会议,北京,特邀报告“功能多孔金属多氮唑框架”

4. 2013-08-19 The 15th Asian Chemical Congress, Singapore, 邀请报告“New Types of Multifunctional Porous Coordination Polymers”

5. 2013-11-04 The 4th Asian Conference on Coordination Chemistry,韩国济州,口头报告“Porous Metal Carboxylate and Azolate Frameworks”

6. 2013-12-12 MOF symposium (国际), 珠海,口头报告“Phosphorescent and Fluorescent MOFs for Sensing Molecular Oxygen”

本方向成员在包括“第4届亚洲配位化学会议”等国际学术会议上做邀请报告3次,国内会议上做报告11次。

联合培养研究生和博士后:

谭礼林、王素娟,苏黎世联邦理工学院,导师Hansjörg Grützmacher教授

许伟钦,德国卡尔斯鲁厄大学(在马尔堡大学做实验)导师Dieter Fenske。

杨晓讯、许伟钦,德国卡尔斯鲁厄大学,导师Dieter Fenske教授。

柯国骏、李柯楠,瑞士巴塞尔大学,导师Marcel Mayor 教授

杨庆远,法国斯特拉斯堡大学,导师Jean-Marie Lehn教授

3、邀请国内外学者来访情况

2013年,共有48名国内外学者国内学者到实验室进行讲学和交流。来访者中包括了国家杰出青年基金获得者等,以及来自美国、芬兰、波兰、荷兰、台湾等国家和地区的知名学者,还有来自国内各高校和科研机构相关学科的专家,进一步加强了和国际国内交流。